DIE ROLLE DER HUMANGENETIK

IN DER NEUROLOGIE

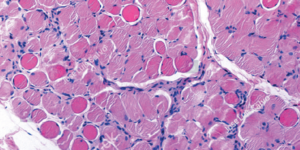

Neurologische Fragestellungen stellen von jeher einen bedeutenden Schwerpunkt im Fachbereich der Humangenetik dar. Klinische Fallbeschreibungen neurologischer Krankheitsbilder, wie z.B. der Chorea Huntington oder der Duchenne’schen Muskeldystrophie, reichen bis ins 19. Jahrhundert zurück. Erst die Erforschung der genetischen Grundlagen jedoch, wie z.B. die Entdeckung des Dystrophin-Gens 1986 oder auch des Huntingtin-Gens 1993, ermöglichte in der Folge die sichere Diagnosestellung bei den Betroffenen selbst und setzte damit wichtige „Meilensteine“ für sowohl den Fachbereich der Neurologie als auch der Humangenetik.

In den letzten zwei Jahrzehnten konnte auf diese Weise bei einer wachsenden Zahl von neurologischen Erkrankungen die genetische Ursache identifiziert und eine entsprechende molekulargenetische Diagnostik etabliert werden. Insbesondere bei den sehr heterogenen Krankheitsbildern, also Erkrankungen wie z.B. den Neuropathien oder Ataxien, mit denen Mutationen in verschiedenen Genen assoziiert sein können, stellte die Einführung der Next Generation Sequencing Technologie (NGS) in den letzten Jahren einen weiteren wichtigen Meilenstein dar. Durch die Möglichkeit, eine große Gruppe von Genen parallel zu untersuchen, hat diese Technik mit der Identifikation der jeweiligen genetischen Ursache zum einen die Klassifikation dieser Erkrankungen revolutioniert. Die über die Genetik gewonnenen Einsichten in die pathophysiologischen Zusammenhänge haben aber vor allem auch die Entwicklung einer wachsenden Zahl von Therapieansätzen ermöglicht. In der Folge hat sich der Fachbereich der Neurogenetik eindrucksvoll weiterentwickelt und steht nun in einigen Bereichen an der Schwelle vom Wechsel von der Diagnostik seltener Erkrankung zur Anwendung neuentwickelter, auf der molekulargenetischen Grundlage basierender Therapien.

Die Humangenetik stellt jedoch bei weitem nicht nur eine reine Laborleistung dar. Die klinisch-genetische Untersuchung, humangenetische Beurteilung und anschließende Diagnostik bei neurologischen Fragestellungen dient in erster Linie der Diagnosestellung mit dem Ziel einer in der Folge optimierten Patientenversorgung. Auch dem Ausschluss differentialdiagnostisch in Frage kommender Krankheitsbilder kommt dabei große Bedeutung zu. Jedoch endet die humangenetische Betreuung neurologischer Patienten nicht mit der alleinigen Feststellung der Diagnose, sondern unsere Aufgabe ist es zum einen, im Sinne eines Mittlers zwischen Patient und Klinik, den Betroffenen und ggf. Angehörigen über den meist sehr komplexen molekularen Hintergrund des erhobenen Befundes aufzuklären, und zum anderen, ihnen auch im weiteren Verlauf bei Fragen zu neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und möglichen neuen genspezifischen Therapieansätzen als Experte zur Seite zu stehen. Hierzu gehört es auch, insbesondere bei den in der Regel seltenen Krankheitsbildern, Kontakte zu den klinischen Experten und Spezialsprechstunden, aber auch zu Patientenorganisationen herzustellen.

Autor: Klinische Kompetenzgruppe Neurologie / Neuropädiatrie

Magenkarzinome im Rahmen anderer erblicher Tumorsyndrome

Ein erhöhtes Risiko für Magenkarzinome besteht auch im Rahmen anderer erblicher Tumorsyndrome. Insbesonde-reisthierdiehäufigsteFormvonerblichemDarmkrebs (das so genannte HNPCC/Lynch-Syndrom) zu nennen, bei dem die Träger einer ursächlichen genetischen Veränderungen ein erhöhtes Risiko für Darmkrebs, aber auch für Tumoren in der Gebärmutter, den Eierstöcken, dem Magen, dem Dünndarm, der Bauchspeicheldrüse, den ableitenden Harnwegen und für bestimmte Hauttumoren tragen. Auch bei verschiedenen gastrointestinalen Polyposis-Syndromen ist ein erhöhtes Magenkarzinomrisiko beschrieben.

Dies sind vor allem die Familiäre Adenomatöse Polyposis und das verwandte GAPPS (gastric adenocarcinoma and proximal polyposis of the stomach), die durch Mutationen im APC-Gen verursacht werden, sowie die Juvenile Polyposis (SMAD4- und BMPR1A- Gen) und das Peutz-Jeghers-Syndrom (STK11-Gen). Sehr selten liegt auch ein Li-Fraumeni-Syndrom zugrunde, das mit einem erhöhten Risiko für eine Vielzahl von Tumoren einhergeht.

Familiäres Magenkarzinom

Klinik

In vielen Familien, in denen eine Häufung von Magenkarzinomen eine erbliche Ursache vermuten lässt, kann derzeit keine genetische Veränderung nachgewiesen werden. Es ist denkbar, dass in diesen Familien Varianten in bislang nicht bekannten Risikogenen für das familiäre Auftreten von Magenkarzinomen verantwortlich sind. Der Nachweis eines erblichen Tumorsyndroms bei einem Patienten hat weitreichende Konsequenzen für seine weitere klinische Betreuung. Dies gilt zum einen für die Wahl des operativen Verfahrens, bei dem das hohe Risiko für Zweitkarzinome berücksichtigt werden muss. Zum anderen benötigen auch gesunde Träger einer pathogenen CDH1-Mutation lebenslang eine intensivierte Vorsorge bezüglich Magenkarzinomen, bei Frauen zusätzlich bezüglich Mammakarzinomen.

Genetik

Um eine sinnvolle Früherkennung zu gewährleisten sind engmaschige Biopsien der Magen- wand notwendig, da diffuse Magenkarzinome im Frühstadium häufig innerhalb der Magenwand wachsen und endoskopisch nicht zu erkennen sind. Lange wurde von Experten-Netzwerken die prophylaktische Gastrektomie bei gesicherten Mutationsträgern als sinnvollste Maßnahme emp- fohlen. Inzwischen wird diese Empfehlung aufgrund der häufig begleitenden Einschränkung derLebensqualität jedoch wieder vorsichtiger ausgesprochen. (1)

Quellen:

(1.) van der Post RS, Vogelaar IP, Carneiro F, Guilford P, Huntsman D, Hoogerbrugge N, u.a.Hereditary diffuse gastric cancer: updated clinical guidelines with an emphasis on germline CDH1 mutation carriers. J Med Genet. Juni 2015;52(6):361–74.

Klinik

Beim Hereditären Paragangliom-Phäochromozytom-Syndrom besteht neben der Neigung zu Paragangliomen ein erhöhtes Risiko für Phäochromozytome.

Paragangliome und Phäochromozytome treten z. B. auch bei Patienten mit Von-Hippel-Lindau-Syndrom (Mutationen im VHL-Gen) oder Neurofi- bromatose Typ 1 (Mutationen im NF1-Gen) auf.

Genetik

Bei 20 – 70 % der familiären Fälle werden Mutationen in den Genen SDHD, SDHB oder SDHC nachgewiesen. Seltener werden Mutationen in den Genen SDHAF2, SDHA, MAX und TMEM127 gefunden. Für weitere Gene (z. B. KIF1B und EGLN1) ist ein Zusammenhang bisher nicht gesichert.

Weitere Formen

Endokrine Tumore sind u. a. auch im Rahmen folgender weiterer Erkrankungen beschrieben: Tumore der Nebennierenrinde (adrenokortikale Karzinome) beim Li-Fraumeni-Syndrom (TP53-Mutationen), Hyperparathyreoidismus bei Mutationen in den Genen CASR oder CDC73, Hypophy- sentumore bei Mutationen in den Genen AIP oder PRKAR1A.

Handlungsempfehlungen

Aufgrund des erhöhten Tumorrisikos vieler der o. g. Erkrankungen werden für Mutationsträger teilweise spezielle Früherkennungsuntersuchungen und ggf. prophylaktische Operationen empfohlen.

Quellen: Ferreira et al. Cancer Manag Res. 2013 May 8;5:57-66, Khatami and Tavangar Biomark Insights 2018 Jul 2;13, Martucci and Pacak Curr Probl Cancer. 2014 Jan-Feb;38(1), Norton et al. Surg Oncol Clin N Am. 2015 Oct;24(4) Thakker et al. Clinical Practice. J Clin Endocrinol Metab, 2012, 97(9):2990-3011, Gene- Reviews, OMIM